Définition/Introduction

Le chrome (symbole chimique Cr, numéro atomique 24) est un élément de transition métallique appartenant au groupe 6 du tableau périodique. Il existe principalement sous deux formes d’oxydation dans la nature : Cr3+ (chrome trivalent) et Cr6+ (chrome hexavalent). Le chrome trivalent (Cr³⁺) est considéré comme un oligo-élément essentiel pour l’Homme, bien que son rôle biologique précis au niveau du métabolisme glucidique reste controversé. À l’inverse, le chrome hexavalent est toxique et classé comme cancérogène avéré chez l’homme.

Le chrome a été découvert en 1797 par le chimiste français Louis-Nicolas Vauquelin. Historiquement utilisé pour le tannage du cuir et dans les alliages métalliques (acier inoxydable), son implication biologique a été suggérée dans les années 1950 avec la découverte du « facteur de tolérance au glucose » (GTF), un complexe contenant du chrome trivalent.

Source

Le chrome est présent dans l’environnement naturel, les sols, les roches, et les eaux. Il est absorbé par les plantes et se retrouve dans de nombreux aliments. Les principales sources alimentaires de chrome trivalent sont :

- Levure de bière : l’une des sources les plus concentrées.

- Céréales complètes : blé entier, riz complet.

- Fruits de mer : huîtres, moules, crevettes.

- Viandes : foie, reins, bœuf.

- Légumes : brocolis, pommes de terre, haricots verts.

- Fruits : pommes, bananes.

- Épices : poivre noir.

- Eau potable : peut en contenir des traces selon la géologie locale ou les matériaux de tuyauterie.

Le contenu en chrome des aliments varie considérablement en fonction de leur origine géographique, de la préparation (la cuisson dans des ustensiles en inox peut augmenter la teneur en Cr), et du mode de transformation industrielle.

Apport

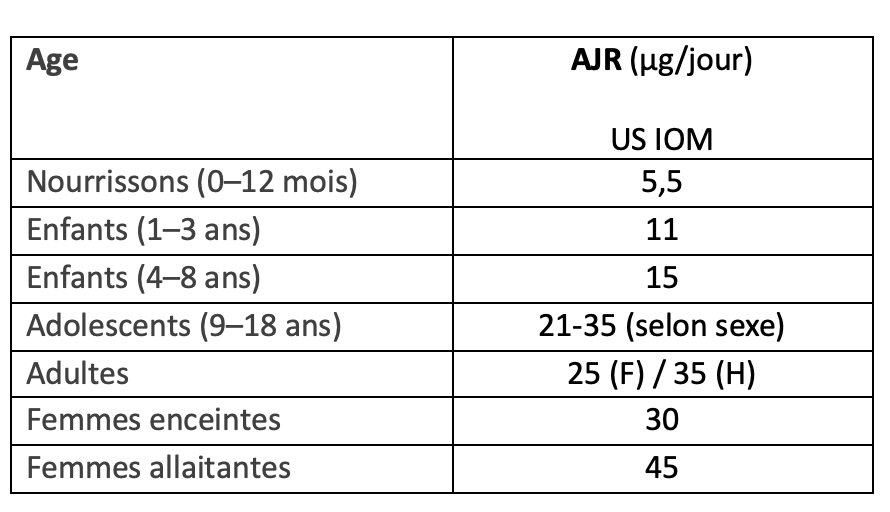

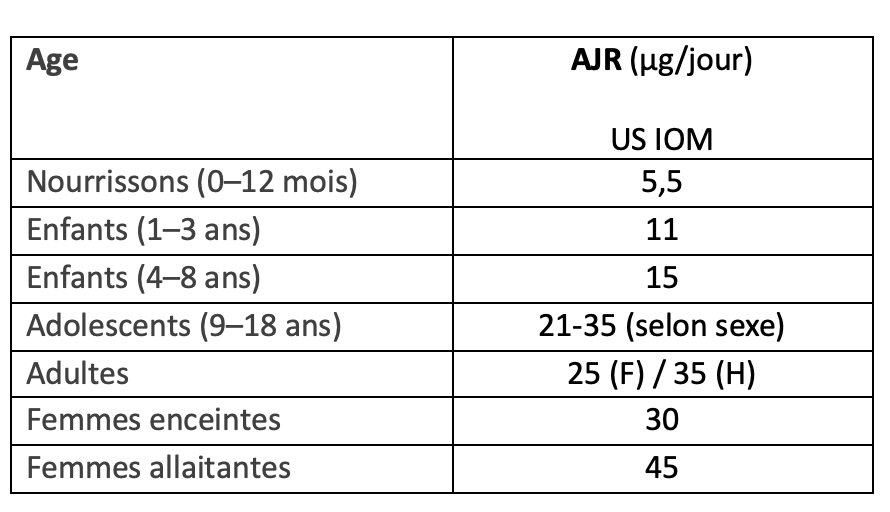

Les apports nutritionnels recommandés (ANR) pour le chrome varient selon les pays et les institutions, en raison du débat sur son caractère essentiel. Les références nutritionnelles établies par l’US Institute of Medicine (IOM, 2001) sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Au niveau européen, l‘European Food Safety Authority (EFSA), ainsi qu’au niveau français, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), n’ont pas inclus des références nutritionnelles pour le chrome dans ses avis de 2014 et 2021, due à l’insuffisance des données disponibles. L’EFSA et l’Anses n’ont pas non plus établis de Limite Supérieure de Sécurité (LSS) pour le chrome dans ses avis de 2021 et 2024.

Tableau. Références nutritionnelles pour le chrome.

Rôles

Le rôle du chrome trivalent reste sujet à débats, mais plusieurs études suggèrent qu’il favorise l’action de l’insuline, en particulier :

- Métabolisme du glucose : amélioration de la captation du glucose par les cellules et potentiel rôle dans le contrôle de la glycémie en agissant notamment sur le transporteur du glucose type 4 (GLUT4).

- Métabolisme des lipides : effet bénéfique possible sur les taux de cholestérol et de triglycérides.

- Sensibilité à l’insuline : le chrome pourrait agir comme cofacteur dans un complexe stimulant l’action de l’insuline (le facteur de tolérance au glucose ou GTF).

Cependant, aucune enzyme chromodépendante n’a été formellement identifiée chez l’Homme, et certains auteurs considèrent que le chrome n’est pas un nutriment essentiel, mais plutôt un modulateur métabolique.

Le chrome hexavalent (Cr⁶⁺) n’a aucun rôle physiologique. Il est hautement toxique, pénètre facilement les cellules, génère un stress oxydatif, endommage l’ADN, et est cancérogène (notamment dans les cancers pulmonaires professionnels).

Métabolisme

Absorption :

L’absorption du chrome dépend de la spéciation, de la solubilité et de la granulométrie du composé dans le milieu biologique considéré. Le degré d’absorption augmente avec la diminution de la taille des particules et l’augmentation de la solubilité des composés.

- Le chrome trivalent est très peu absorbé par voie pulmonaire et absorbé au niveau de l’intestin grêle à un taux très faible (0,4 à 2 %). L’absorption est influencée par :

- La présence de vitamine C (favorise l’absorption)

- L’acide phytique (le diminue)

- La forme chimique du chrome

- Le chrome hexavalent pénètre dans l’organisme par voie pulmonaire, digestive et à un moindre degré par voie percutanée. Il est rapidement transformé en Cr3+.

Transport/distribution :

- Une fois absorbé, le chrome se lie à la transferrine, l’albumine et d’autres protéines plasmatiques.

- Il est ensuite distribué aux tissus, principalement au foie, aux reins, aux poumons, à la rate et à la moelle osseuse.

- Les demies-vies du chrome sanguin sont de 7h, 1-4 jours et 3-12 mois.

Utilisation :

- Pas d’incorporation dans des enzymes connues.

- Possible amplification du signal de l’insuline via le GTF (hypothèse non confirmée).

- Le chrome pourrait également agir sur GLUT4.

Excrétion :

- Le chrome est excrété principalement par les urines (>80%) sous forme non transformée. L’élimination urinaire est triphasique (demies vies de 4,5-7h, 15-30 jours et 3-5 ans).

- Les pertes augmentent en cas de stress oxydatif, de diabète ou de traumatismes.

Carence

Les carences en chrome sont exceptionnelles et difficiles à diagnostiquer, car aucun marqueur biologique fiable n’existe pour évaluer le statut en chrome. Les signes suggérés de carence incluent :

- Intolérance au glucose (voir un diabète de type 2)

- Perte de poids

- Neuropathie périphérique

- Troubles cognitifs

- Augmentation du cholestérol sanguin

Elles ont été observées chez des patients sous nutrition parentérale totale sans supplémentation en chrome, ou chez des personnes âgées institutionnalisées à long terme.

Toxicité

La toxicité du chrome dépend fortement de sa forme d’oxydation :

Chrome trivalent (Cr³⁺) :

- Faible toxicité orale : peu absorbé, rapidement excrété.

- Pas de dose journalière tolérable (UL) fixée, mais les apports excessifs par voie orale sont bien tolérés jusqu’à 1000 µg/jour dans les études cliniques.

- Risque potentiel à fortes doses : anomalies hépatiques, rénales, effets oxydatifs.

- Allergie au niveau du tractus respiratoire et de la peau.

Chrome hexavalent (Cr⁶⁺) :

- Très toxique et cancérogène (classe 1 – CIRC)

- Inhalation chronique (milieux industriels : soudure, tannerie, chromage) → cancers du poumon, ulcérations nasales, asthme professionnel.

- Toxicité digestive plus faible (conversion rapide en Cr³⁺ dans l’estomac acide), mais ingestion massive accidentelle possible → hépatotoxicité, néphrotoxicité, mortalité.

Marqueurs biologiques et Statut

Différents marqueurs biologiques ont été utilisés pour déterminer le statut en chrome, tels que les concentrations du chrome dans l’urine, le sérum/plasma ainsi que les cheveux. Apres analyse des données disponibles l’EFSA a conclu que la concentration du chrome dans le sérum/plasma et l’urine reflète des changements dans l’apport du chrome après supplémentation, mais, compte tenu des faibles concentrations physiologiques, les changements d’apports habituels en chrome sont encore difficilement détectables avec les méthodes d’analyses actuelles.

La détermination du chrome urinaire et éventuellement du chrome érythrocytaire sont utilisés pour le suivi des travailleurs exposés. Le chrome intra érythrocytaire reflète l’exposition au chrome VI des 3-4 mois précédant le prélèvement.

La valeur biologique de référence (VBR) pour le chrome urinaire en France est de 0,65 µg/L (0,54 µg/g créatinine) (95ème percentile pop générale adulte (VBR , ANSES, 2017).

Conclusion

Le chrome trivalent est probablement un micronutriment utile, en particulier pour le métabolisme glucidique, mais son rôle biologique reste incertain. Aucune enzyme chromodépendante n’a été identifiée, et son statut de nutriment essentiel est controversé, notamment en Europe. Une alimentation équilibrée suffit généralement à couvrir les besoins sans supplémentation.

Le chrome hexavalent est, en revanche, hautement toxique et cancérogène, nécessitant une vigilance dans les expositions professionnelles.

Les recherches doivent se poursuivre pour clarifier les mécanismes d’action du chrome trivalent, son importance métabolique réelle et les risques d’une supplémentation excessive.

Références bibliographiques

Anses (2021) Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis de l’Anses. Rapport d’expertise collective. https://www..anses.fr/fr/system/files/NUT2018SA0238Ra.pdf

EFSA (2014) Scientific Opinion on Dietary Reference Values for chromium. EFSA Journal, 12(10):3845.

EFSA (2024) Overview on Tolerable Upper Intake Levels as derived by the Scientific Committee on Food (SCF) and the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). https://www.efsa.europa.eu/sites/defaults/files/2024-05/ul-summary-report.pdf

US IOM (2001) Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium and zinc. Washington (DC).

Contributeurs

Laurent Chavatte, Peter Van Dael, Josiane Arnaud, Bénédicte Lelièvre