Définition

Le mercure (symbole chimique Hg, numéro atomique 80) est un élément trace non essentiel et hautement toxique. Il fait partie des métaux lourds, bien qu’il soit liquide à température ambiante – une rareté parmi les éléments. Le mercure est naturellement présent dans l’environnement (air, eau, sols), mais ses usages industriels et médicaux ont fortement contribué à sa dispersion.

Le mercure peut exister sous trois formes principales :

- Métallique (élémentaire) : Hg⁰

- Inorganique : Hg⁺ ou Hg²⁺ (sels de mercure)

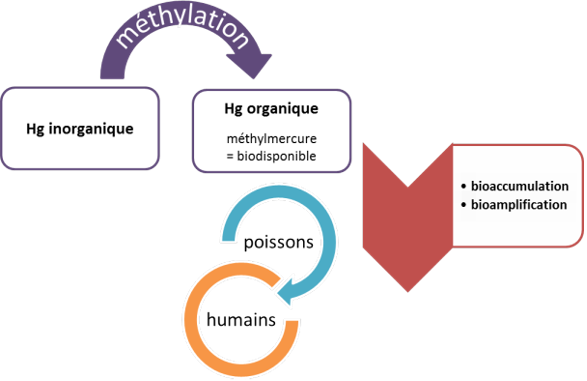

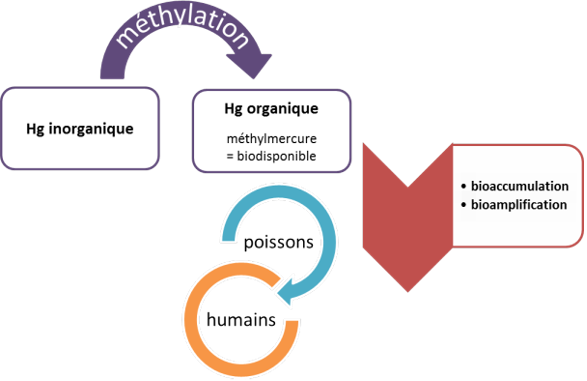

- Organique : notamment le méthylmercure (CH₃Hg⁺), très toxique et bioaccumulable.

L’OMS considère que le mercure constitue l’une des 10 substances chimiques gravement préoccupantes pour la santé publique.

Sources

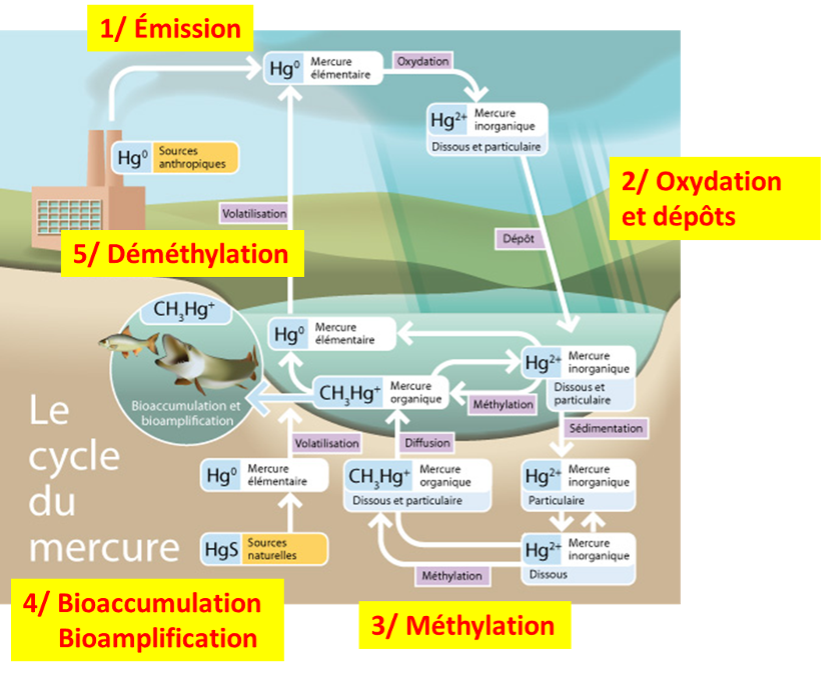

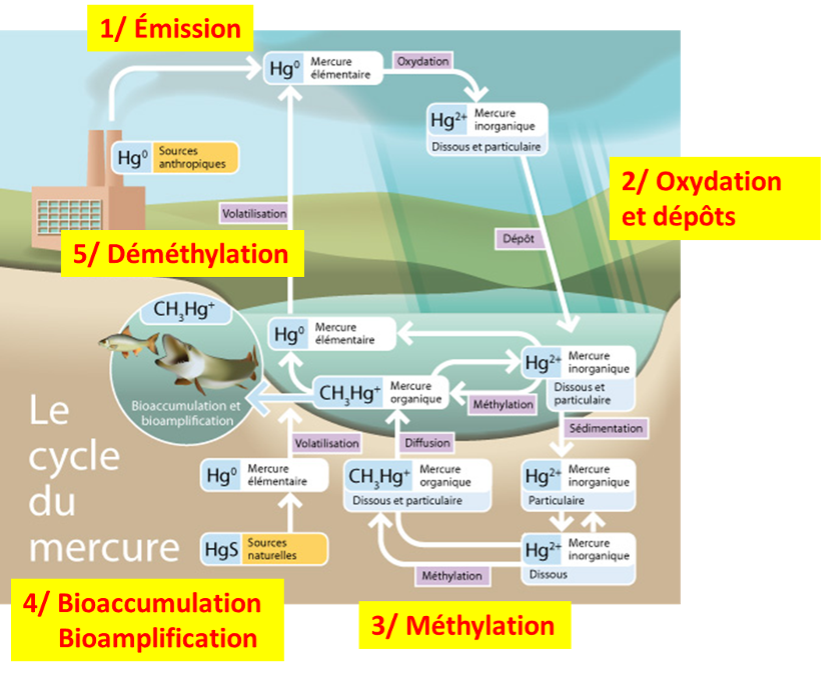

Le mercure peut provenir de sources naturelles (volcans, érosion des roches, évaporation marine) mais surtout anthropiques :

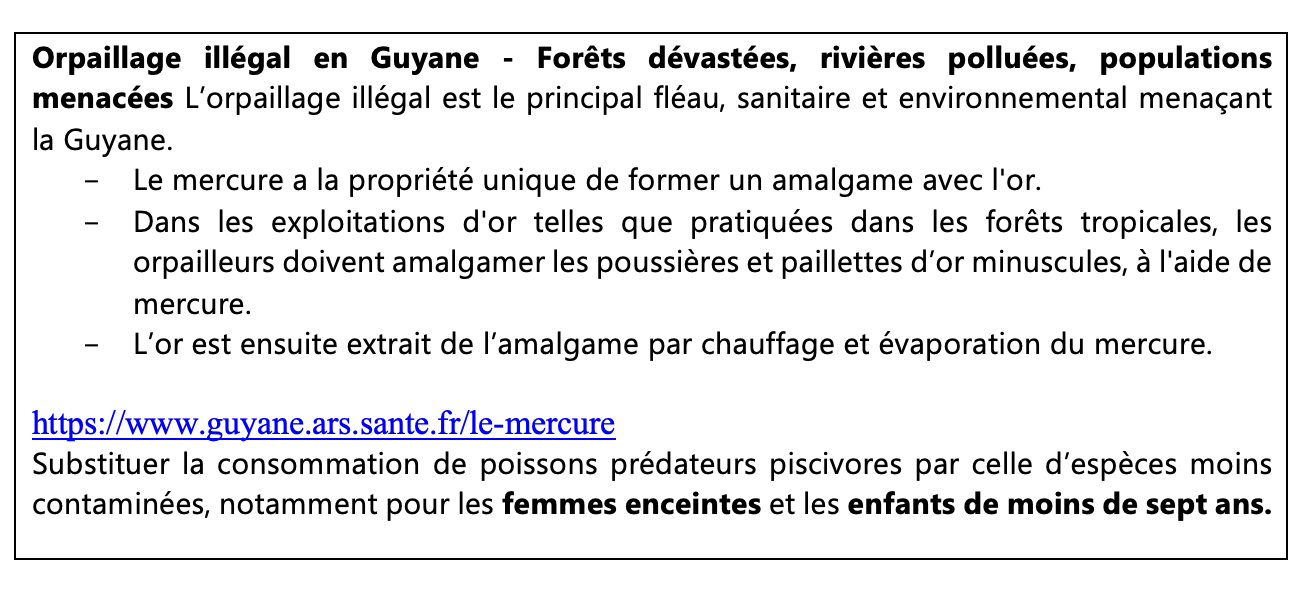

- Industries : extraction minière (Hg, Au et autres métaux), production de chlore-alcali, incinération des déchets.

- Combustion de charbon : principale source atmosphérique (centrales électriques au charbon, utilisation domestique de charbon pour le chauffage et la cuisine).

- Appareils médicaux/anciens : thermomètres, amalgames dentaires (Hg⁰).

- Contamination alimentaire : Une fois dans l’environnement, le mercure peut être transformé par des bactéries en méthylmercure. Celui-ci va ensuite s’accumuler biologiquement dans les poissons et les crustacés, surtout poissons prédateurs (thon, espadon, requin).

Le mercure est volatil, ce qui lui permet de voyager sur de longues distances dans l’atmosphère avant de retomber dans les écosystèmes.

Fig. 1 Le cycle du mercure

Apport

Le mercure n’est pas un nutriment essentiel. Toute exposition est potentiellement toxique.

Les principales voies d’exposition sont :

- Inhalation (Hg⁰ volatil) : risque professionnel.

- Ingestion : poissons et crustacés contaminés (méthylmercure).

- Absorption cutanée : moindre, mais possible pour certains composés.

Valeurs de référence (EFSA, OMS, US EPA) :

- TWI (Tolerable Weekly Intake) pour le méthylmercure : 1,3 µg/kg poids corporel/semaine (EFSA, 2012).

- Pour le mercure inorganique : 4 µg/kg p.c./semaine.

Rôle

Le mercure n’est pas un nutriment essentiel. Toute exposition est potentiellement toxique.

Métabolisme

Le devenir du mercure dépend de sa forme chimique :

Inhalation de mercure élémentaire (Hg⁰) :

- Absorbé à 80 % par les poumons.

- Traverse facilement la barrière hémato-encéphalique.

- Oxydé en Hg²⁺ dans les tissus.

Ingestion de méthylmercure (CH₃Hg⁺) :

- Absorbé à 90–95 % par l’intestin.

- Se lie fortement aux protéines, notamment dans le cerveau.

- Traverse placenta et barrière hémato-encéphalique.

Élimination :

- Lente, surtout pour le méthylmercure (demi-vie ≈ 50 jours).

- Principalement via la bile et les selles.

- Une petite fraction par l’urine, la sueur, les cheveux.

Toxicité

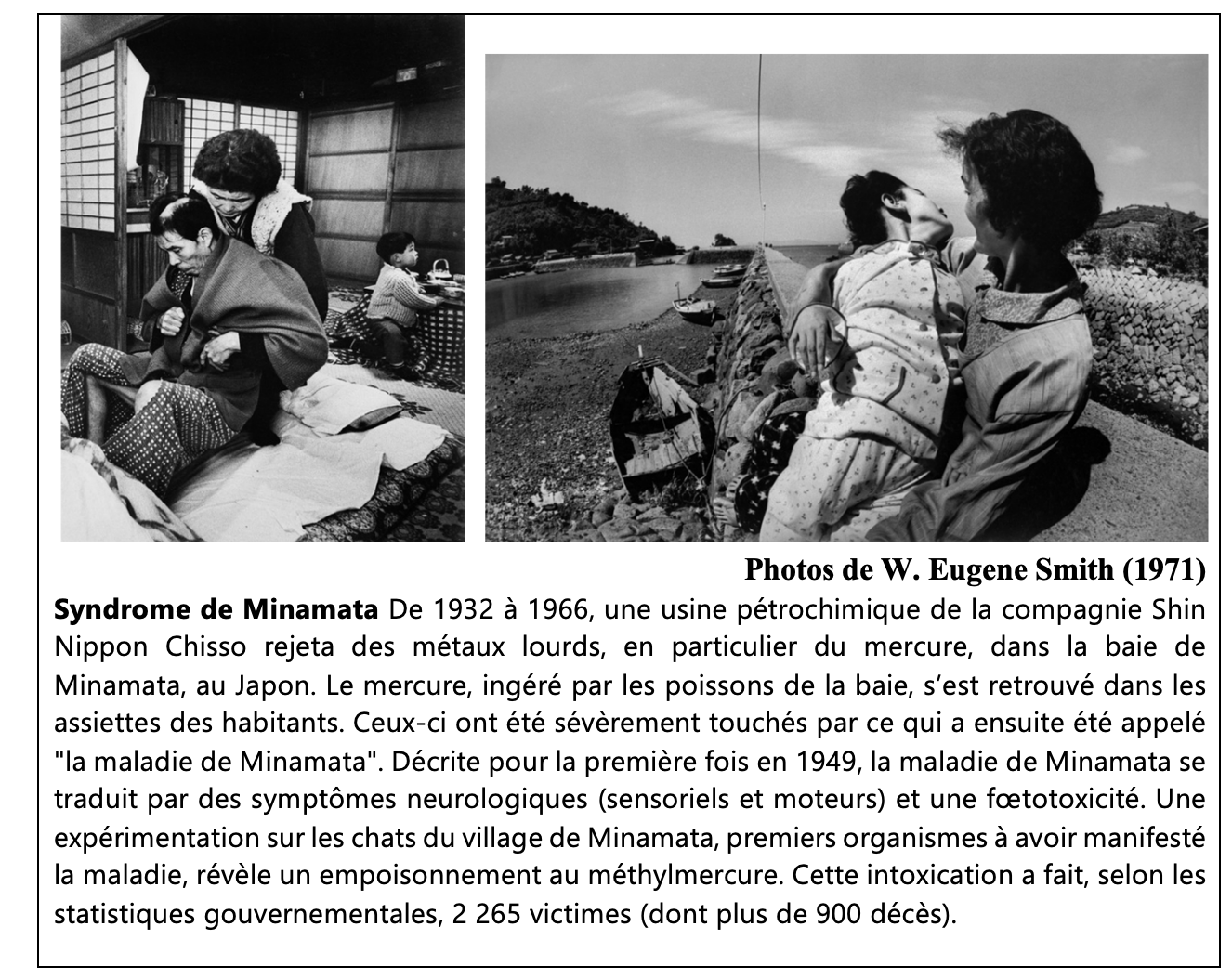

Le mercure est toxique pour la santé humaine et constitue une menace particulière pour le développement de l’enfant in utero et pendant les premières années de vie.

Toxicité aiguë :

- Exposition à de fortes doses de vapeur Hg⁰ : pneumonie chimique, défaillance multiviscérale.

- Ingestion accidentelle de sels : troubles digestifs, insuffisance rénale aiguë.

Toxicité chronique :

- Méthylmercure : neurotoxicité, troubles cognitifs, tremblements, paresthésies, ataxie.

- Hg inorganique : Les sels inorganiques du mercure sont corrosifs pour la peau, les yeux et le tractus gastro-intestinal. Ils peuvent induire une toxicité rénale et des troubles immunitaires.

- Troubles du développement neurocognitif chez le fœtus et les jeunes enfants.

Symptômes caractéristiques :

Des troubles neurologiques et comportementaux peuvent être observés après l’inhalation ou l’ingestion de différents composés du mercure, ou après une exposition cutanée à ceux-ci. Les symptômes sont :

- Tremblements, anxiété, dépression, insomnie.

- Troubles de la mémoire, altération de la vision périphérique, effets neuromusculaires, maux de tête, dysfonctionnements cognitifs et moteurs.

- Gingivite, goût métallique, hypersalivation.

- Troubles rénaux

Conclusion

Le mercure est un élément hautement toxique, sans rôle physiologique, et une menace environnementale mondiale. Son impact neurologique, en particulier sur les fœtus et jeunes enfants, justifie des efforts continus de réduction de l’exposition humaine et écologique. Les formes organiques (méthylmercure) sont les plus dangereuses du fait de leur bioaccumulation et bioconcentration dans la chaîne alimentaire marine.

Références bibliographiques

Contributeurs

Laurent Chavatte, François Parant, Josiane Arnaud